Взаимодействие человека и природной среды в Японии прослеживается по крайней мере начиная со времени, отстоящего от нас на 15,5 тыс. лет. Тогда произошло значительное потепление, которое дополнилось повышением влажности (13 тыс. лет назад) сформированием теплого Цусимского течения, впадающего в Японское море. Климат архипелага сделался морским и по своим основным параметрам перестал отличаться от нынешнего, хотя к концу периода Дзёмон среднегодовые температуры были несколько выше, чем сейчас.

Изучая период Дзёмон на основе этно-археологического подхода (т.е. интерпретации археологического материала с помощью сравнительного этнографического анализа), японский исследователь Ватанабэ Хитоси пришел к важным выводам общего характера:

1. Среди охотников, рыболовов и собирателей большей оседлостью обладали те группы, которые были заняты интенсивным производством керамики. Обилие и разнообразие обнаруженной керамики позволяет с большой долей вероятности предполагать значительную степень оседлости (время необходимое для её изготовления, а также невозможность возить с собой большое количество утвари).

2. Сравнительный этнографический анализ показывает, что сообщества, обладающие низкой степенью осёдлости, используют орудия небольшие по размеру и весу, применение которых имеет многофункциональный характер (например, шесты эскимосов, применяемые ими при строительстве переносных жилищ, для опоры при ходьбе, для колки льда, в качестве остроги). Некоторые каменные предметы и орудия носителей культуры Дзёмон не подпадают под эти требования. К ним относятся сэкибо (каменные жезлы неизвестного назначения, длина которых варьируется от 30 см до 2 м) и каменные ступки (исидзара), не поддающиеся транспортировке. Тщательная сделка ступок, не свойственная кочевникам, также указывает на сравнительно большую степень оседлости их изготовителей.

3. Наличие массовых захоронений служит надежным индикатором высокой степени оседлости (полной или сезонной), поскольку кочевые собиратели не имеют обычно специально выделенных мест для захоронений — погребение производится непосредственно возле места смерти. Захоронения периода Дзёмон часто располагаются в непосредственной близости от стоянок (обычно — неподалеку от "раковинных куч"). Некоторые из этих захоронений концентрируются в одном месте, что свидетельствует об определенной стабильности поселений.

4. Следы перестроек и увеличения площади землянок, обнаруженные в результате тщательного изучения жилищ периода Дзёмон, также говорят в пользу предположения о сравнительно долговременном обитании их владельцев в одном месте.

Эти выводы позволяют усомниться в том, что носители культуры Дзёмон были кочевыми охотниками и собирателями, и свидетельствуют в пользу весьма высокой степени их оседлости, что явилось одной из ключевых предпосылок быстрого перехода к земледельческому обществу в период Яёй.

Религиозные представления.

Стремление человека украшать свое тело прослеживается с самой глубокой древности. Эти украшения могли иметь как магический характер (использовались в качестве оберегов, были призваны защищать и приносить удачу), так и служить знаками социальной, групповой, возрастной, половой принадлежности. Известно большое количество украшений, относящихся к периоду Дземон. Это серьги, изготовленные из раковин, камня, глины, зубов диких животных, и браслеты из раковин.

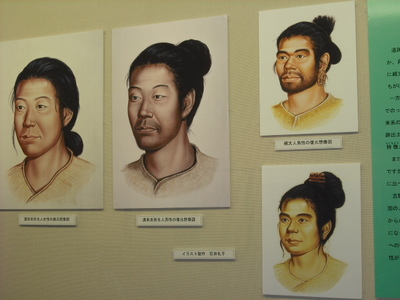

Другой группой предметов, имевших культовый характер, являются глиняные статуэтки догу высотой от 3 до 30 см. Среди них встречаются как зооморфные (изображающие различных животных), так и антропоморфные (их большинство). Сначала их пластика имела уплощенный вид, затем — приобрела и "третье измерение". Среди антропоморфных были наиболее распространены своеобразно стилизованные женские изображения с утрированными формами, которые по своей экспрессивности вполне сопоставимы с керамическими ритуальными сосудами этой эпохи. Орнаментальные украшения сосудов и догу также совпадают. Интересно, что подавляющее большинство догу были найдены разбитыми. По-видимому, это не случайно — судя по всему, статуэтки были изготовлены именно для того, чтобы быть разбитыми в ритуальных целях.

По мнению японского исследователя Явата Итиро, статуэтки использовались в ритуалах, связанных с лечением больных или раненых. При этом разбивали ту часть статуэтки, которая соответствовала больной части тела человека. Некоторые статуэтки интерпретируются как принадлежность культа плодородия. Однако в целом предназначение и функции догу не могут считаться вполне выясненными. С достаточной степенью уверенности можно лишь утверждать, что догу, равно как и некоторые типы керамики Дзёмон, служили для обеспечения магической связи с иным миром. В иконографической традиции сформировавшейся позднее японской религии синто пластика этого типа не нашла своего отражения. Аналоги догу можно найти, скорее, в древнем искусстве племен Центральной Америки.

В погребениях периода Дзёмон не прослеживаются признаки унификации, что, вероятно, свидетельствует об отсутствии единых представлений о посмертном существовании. Как правило, встречаются коллективные погребения (на севере их окружали подобием загородки из камней), костяки в которых могут находиться как в скорченном положении (на спине, на боку или на животе) с ориентацией головы на юго-восток, так и в распрямленном и без определенной ориентации. Известны захоронения, сделанные в "раковинных кучах", зафиксированы и погребения в керамических сосудах. Принадлежностями погребального инвентаря были гребни, серьги, ожерелья, браслеты и др. Погребальной одеждой служили звериные шкуры или куски материи.

При исследовании погребений было обнаружено, что девушкам и юношам в возрасте 17-18 лет вырывали определенные зубы и подпиливали другие, что, вероятно, было связано с обрядом инициации (переходом в категорию взрослых мужчин и женщин).

Кризис хозяйства. Из-за высокой детской смертности, характерной для всех обществ охотников, рыбаков и собирателей, средняя продолжительность жизни человека Дзёмон составляла около 20 лет. Если же подростку удавалось перейти рубеж в 15 лет, то он имел хорошие шансы дожить до 30 (средняя продолжительность жизни в 30 лет была достигнута только около 1600 г., а рубеж в 50 лет покорился лишь в 1947 г.).

В результате повышения продуктивности хозяйства, а также улучшения возможностей сохранения запасов пищи, о чем свидетельствует появление многочисленных ямных кладовых и керамических сосудов, рост населения Японского архипелага значительно ускорился. По оценкам специалистов в области исторической демографии в начале периода Дзёмон оно составляло 20 тыс. чел. (т. е. 7 чел. на 100 кв. км), а в период наибольшего расцвета этой культуры, пришедшегося на средний Дзёмон, оно, видимо, увеличилось до 260 тыс., т.е. достигло плотности 1 чел. на 1 кв. км. Для обществ подобного типа такую плотность населения следует признать весьма высокой.

Однако за фазой роста населения в конце периода Дзёмон последовал явный кризис — уменьшение количества стоянок и поселений, стагнация роста населения и затем его сокращение (до 70 тыс. чел.). По всей вероятности, нагрузка на окружающую среду при использовавшихся типах хозяйствования оказалась настолько велика, что привела к экологическому кризису.

Показательно, что этот кризис гораздо слабее затронул прибрежные поселения — для доиндустриальных обществ рыба и моллюски были практически неограниченным естественно возобновляемым пищевым ресурсом. Сильнее всего кризис проявился в юго-западной части Японии, менее богатой продуктами собирательства, объектами охоты и рыбной ловли. В дальнейшем это послужило одной из предпосылок более быстрого укоренения там производящего типа хозяйства, что и обозначило выход из кризиса. Однако это случилось уже в следующем хронологическом периоде — Яёй — при самом непосредственном участии переселенцев с материка.

Появление земледелия Несмотря на существование контактов между населением Японских о-вов и континента, обитатели Японии не восприняли земледельческую культуру вплоть до периода Яёй. Это было связано прежде всего с разницей в уровнях культурного и хозяйственного развития, т. е. с готовностью к усвоению тех или иных культурных инноваций.

Однако не исключено, что уже в то время были сделаны первые шаги к разведению растений, в частности, ямса, один из видов которого произрастает в Японии в диком виде. Первые крупные лесные пожары, являющиеся надежным индикатором антропогенного воздействия на окружающую среду и связанные, видимо, с практикой выжигания леса для хозяйственного использования земли (для строительства жилья, и, возможно, примитивного подсечного земледелия), отстоят от нас на 8,5-7 тыс. лет.

Первые обнаруженные в Японии следы земледелия (возделывание гречихи) относятся приблизительно к 4600 г. до н. э. Следы возделывания проса найдены на рубеже II-1 тысячелетий до н. э. (префектура Симанэ). Около 1000 г. до н.э. подсечное земледелие практиковалось уже достаточно широко. В этот период наблюдается стремительное исчезновение многих древесных видов (таких как остролистный дуб, камфарное дерево, камелия японская) и распространение хвойных пород, пришедших на смену широколиственным вечнозеленым лесам, характерным для V-III тысячелетия до н. э., когда климат Японии был наиболее теплым за последние 20 тыс. лет (на 2-3° выше, чем ныне).

Наиболее ранние свидетельства возделывания суходольного риса обнаружены на севере о-ва Кюсю (Итадзукэ, префектура Фукуока, и Нобатакэ, префектура Сага), в наиболее близком к Корее районе страны, и датируются приблизительно 1200 г. до н. э. Следует, однако, иметь в виду, что в период Дзёмон возделывание риса (как и других культурных растений) носило спорадический, в лучшем случае вспомогательный, характер, и не оказывало решающего влияния на образ жизни древнего